就労継続支援A型・B型とは?違いやどんな人に向いているかなど、わかりやすく解説

COLUMN

障害や病気がある方の中には、働きたいけれど一般企業での就労が難しいと感じることもあるかもしれません。そんな方々が安心して働ける環境を提供し、スキルを身につける場として「就労継続支援」という福祉サービスがあります。

就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類があり、雇用契約の有無や働き方に違いがあります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に合った選択をすることで、負担が少ない形で就労することが可能です。本記事では、A型・B型の違い、どんな人に向いているのか、利用の流れについて詳しく解説します。

就労継続支援とは

就労継続支援は、障害や病気のために一般企業での就労が困難な方を対象とした福祉サービスです。就労継続支援は、障害者総合支援法に基づいて提供され、利用者は「就労継続支援事業所」で働くことができます。このサービスでは、働く場を提供するだけでなく、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。

また、就労継続支援には、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2種類が存在します。

就労継続支援A型とB型の違いとは

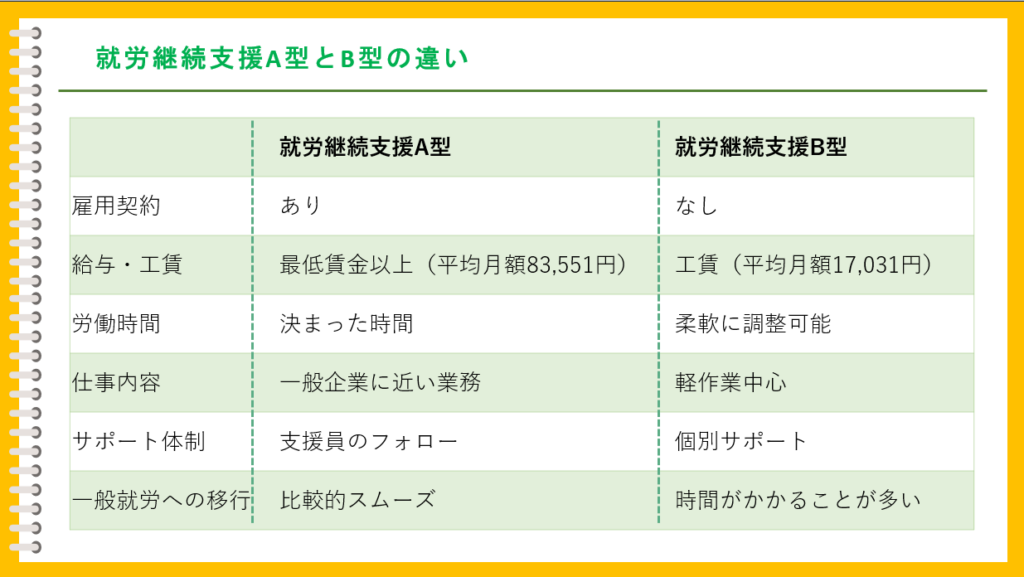

就労継続支援A型とB型は、障害のある方の就労を支援するサービスですが、雇用契約の有無や給与体系、対象者、働き方などに大きな違いがあります。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、雇用契約を結ぶ「雇用型」のサービスです。

労働基準法が適用され、最低賃金以上の給与が保証されます。

就労継続支援A型の令和4年度(2022年度)の全国平均月額は83,551円(時給947円)となっていました。対象者は、特別支援学校卒業後や就労移行支援事業所利用後に一般企業での雇用に結びつかなかった方、または一般企業での就労経験がある方です。

働く時間や日数は、フルタイムやパートタイムなど決まった時間で勤務します。仕事内容は一般企業に近い業務で、製造、事務、軽作業、飲食などがあります。支援員のフォローがある中で一般企業に近い業務環境で働くため、一般就労への移行が比較的スムーズです。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばない「非雇用型」のサービスです。

給与ではなく工賃が支払われ、令和4年度(2022年度)の全国平均月額は17,031円(時給243円)です。対象者は、一般企業での就労経験はあるが年齢や体力面で雇用が困難になった方、50歳以上の方、障害基礎年金1級受給者、またはアセスメントで就労面の課題が把握されている方です。

働く時間や日数は柔軟に調整でき、週1回や短時間勤務も可能です。仕事内容は軽作業が中心で、内職、清掃、袋詰め、農作業などがあります。支援員やスタッフが個別にサポートを行いますが、一般就労への移行には時間がかかることが多く、そもそも一般就労を目指さないケースもあります。

就労継続支援A型・B型のメリット・デメリット

ここではA型・B型それぞれのメリット(良い点)とデメリット(留意点)をご説明します。

お子さんの特性や希望に照らし、どちらの仕組みに向いているか考えるにはA型・B型の特徴をメリットとデメリットの2軸で把握するのが大変重要です。

就労継続支援A型のメリット

1. 収入の安定

A型事業所では事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与が保証されます。毎月安定した収入を得ることができ、社会保険への加入も可能なため、経済的な基盤を築きやすいのが特徴です。

また条件を満たせば健康保険や厚生年金にも加入できるので、将来的な安心感が得られる場合があります。

2. 手厚いサポート環境

事業所には支援員や職業指導員が常駐しているため、体調や特性に配慮したサポートを受けながら働くことができます。無理のないペースで働けるため、安心して仕事を続けやすい環境が整っています。

3. スキル習得とキャリア形成

A型事業所では、一般企業から受託した業務に関わる機会が多く、実務を通じて職業スキルを身につけることができます。能力が向上すれば、一般企業への就職移行の支援を受けることも可能なため、キャリアアップを目指しやすい環境が整っています。

4. 社会とのつながり

仕事を通じて社会との接点を持ち、地域での役割や居場所を見つけることができます。社会的孤立を防ぐ効果も期待できるため、生活の質の向上にもつながります。

就労継続支援A型のデメリット

1. 就職支援訓練の限定

A型事業所は「働く場」の提供が主であり、就労移行支援のように体系的な職業訓練が充実していない場合があります。一般就労を目指すために特定のスキルを重点的に学びたい場合は、物足りなく感じることもあります。

2. 一般就労への意欲低下

A型で安定した収入やサポートを得られることで、一般就労を目指す意欲が低下することがあります。「このままA型で良い」と考えるようになり、新たなチャレンジに踏み出しにくくなるケースもあります。

3. 規則的な通所が必要

雇用契約があるため、基本的には週3~5日の出勤が求められます。体調の波が大きい場合や長時間勤務が難しい場合、シフトを守ることが負担になることがあります。事業所と相談して柔軟に調整できる場合もありますが、出勤責任が生じる点には注意が必要です。出勤責任が生じるため、この点をプレッシャーに感じてしまうこともあります。

4. 事業所によるばらつき

A型事業所は全国にありますが、運営母体や仕事内容、サポート体制には差があります。経営状況が悪化すると事業所が閉鎖されるリスクもあるため、事前に運営方針や実績を十分に調べ、信頼できる事業所を選ぶことが大切です。

就労継続支援B型のメリット

1. 柔軟な働き方が可能

B型事業所は雇用契約がないため、働く日数や時間の調整がしやすいです。例えば「1日1時間だけ」「週1回のみ」など、本人の体調や能力に合わせて利用できるため、無理なく通所できます。

2. 手厚い支援体制

福祉分野に精通したスタッフが多く、一人ひとりの特性に応じたサポートを受けられます。家庭的な雰囲気の事業所も多く、安心して通い続けることができます。また体調を重視して、無理なく働けることも多いです。

3. 過度なプレッシャーが少ない

B型事業所では、利用者の能力に応じた作業が用意されるため、ノルマの厳しい仕事を課される心配が少ないです。自分のペースで働けるため、ストレスを感じにくい環境が整っています。

就労継続支援B型のデメリット

1. 収入が低い

B型では最低賃金の適用がなく、工賃水準は低めです。事業所によっては月額1~2万円、時給換算で数百円程度のケースも多く、生活費を賄うのは難しいのが現状です。交通費や昼食代を差し引くと、実質的な手取りがさらに少なくなることもあります。

2. 収入の変動がある

B型事業所では出来高払い(作業成果に応じた報酬)を採用しているところが多く、収入が安定しにくいです。例えば、作業効率や生産物の売上によって月々の収入にばらつきが出る可能性があります。

3. スキルアップの機会が限られる

B型では単純作業が中心となるため、専門的な技術を習得する機会が少ないです。一般就労やキャリアアップを希望する場合は、他の支援サービスと組み合わせる必要があるかもしれません。

4. 労働法規の適用外

B型事業所では雇用契約がないため、労働基準法や最低賃金法の適用対象外となっています。休暇や労働時間の管理、労災保険の適用などは事業所ごとの運営方針に委ねられるため、労働者としての権利保護が弱い点には注意が必要です。ただし、福祉サービスとして行政の指導監督を受けているため、重大なトラブルがあれば自治体に相談することで改善を求めることができます。

就労継続支援A型・B型はどんな人が向いている?

就労継続支援A型・B型は、それぞれ特徴が違うため、適した人も異なります。お子さんの障害の程度や体力、就労経験、将来の希望を考慮しながら、最適な選択肢を検討しましょう。

就労継続支援A型が向いている人

- 一般就労を目指したい人

A型は雇用契約を結んで働くため、将来的に一般企業での就職を目指す方に向いています。「働く意欲はあるが、就職の機会に恵まれなかった」方に適していると言えます。 - 規則正しい勤務ができる人

週に数日以上の勤務や決まった作業時間を守れる方が対象です。A型で働きたい意向があったとしても、体調の変動が大きく、頻繁に休む必要がある場合は、まずB型で慣れるのも一つの方法です。 - 就労移行支援を修了した人

就労移行支援を利用したが一般就労には至らなかった場合、A型で実践経験を積みながら再チャレンジすることもできます。

就労継続支援B型が向いている人

- 長時間の勤務が難しい人

B型は働く時間やペースを個人に合わせられるため、フルタイム勤務が難しい方に適しています。重度の障害がある方や高齢の方も、無理なく社会参加できる場です。 - 自分のペースで働きたい人

プレッシャーが少なく、体調を優先しながら働けるため、精神面の波がある方やストレスを避けたい方に向いています。 - 働くリズムを身につけたい人

社会との関わりが途切れていた方や、いきなりA型や一般就労に進むのが難しい方が、徐々に仕事に慣れるためのステップとしても利用できます。

就労継続支援A型・B型を利用するためには?

就労継続支援は、A型・B型どちらを利用するとしても、事前の準備と手続きが必要です。基本的な流れは共通していますが、A型にあってB型に無い特徴としては、A型では雇用契約があるため、事業所ごとの選考があります。

就労継続支援A型を利用するまでの流れ

- 相談・情報収集

自治体の障害福祉窓口や就労支援機関で情報を集めます。主治医や学校の進路担当にも相談してみましょう。 - 見学・体験

いくつかの事業所を見学・体験し、職場の雰囲気や支援体制を確認します。 - 事業所の選考(面接・試験)

A型は雇用契約を結ぶため、面接や試験があります。緊張せず、働きたい意欲を伝えましょう。 - 障害福祉サービス受給者証の申請

事業所の受け入れが決まったら、市区町村で受給者証を申請します。手続きには約1か月かかることが多いです。 - サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員とともに計画を立て、自治体の承認を受けます。 - 雇用契約を結び、利用開始

書類が整ったら契約を締結し、A型事業所での勤務がスタートします。

就労継続支援B型を利用するまでの流れ

- 相談・情報収集

自治体や支援機関で情報を得て、主治医の意見も確認しておきましょう。 - 見学・体験

事業所ごとに作業内容や雰囲気が異なるため、複数の事業所を比較検討しましょう。 - 障害福祉サービス受給者証の申請

A型のような事業所選考はなく、事前に申請を進めることも可能です。 - サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員と利用目的や目標を整理し、計画を作成します。 - 利用開始

受給者証が交付されたら、選んだB型事業所と契約を結び、作業を始めます。

子どもの就職に悩んだら。AIAI VISITに相談してみませんか?

就労継続支援A型・B型は、障害のある子どもたちが社会の中で働き、活躍するための大切な選択肢です。それぞれ雇用契約の有無や収入、働き方の柔軟性などに違いがあり、お子さんの状態や将来の目標に応じて向き不向きがあります。

お子さんの就労や進路選択について「何から始めればいいのかわからない」「A型とB型のどちらが良いか迷っている」といったお悩みがある場合は、ぜひAIAI VISITにご相談ください。

AIAI VISITでは発達障害や学習障害など様々な特性を持つ子どもたちへの支援実績があり、専門知識を持ったスタッフが保護者の不安や疑問に丁寧にお答えします。進路相談では、お子さんの障害特性や現在の能力、将来の希望を一緒に整理し、最適な福祉サービスや就労支援のプランをご提案します。「まずは生活リズムを整えるところから始めましょう」「地元にこんな事業所がありますよ」といった具体的なアドバイスを受けることで、次の一歩が踏み出しやすくなるでしょう。相談は無料で、電話やメールでも気軽にお問い合わせいただけます。孤立せず、プロの力を借りながらお子さんに合った道を見つけていきましょう。