感覚統合とは何?遊びや専門支援で育む子どもの力

COLUMN

お子さまの成長を支えるのに欠かせない「感覚統合」の役割をご存じですか?日常生活の中で感覚情報を整理し、適切に反応する能力は、子どもが心地よく生活し、学びや社会活動に参加するための重要な基盤です。この感覚がうまく機能しないと、体がうまく使いこなせなかったり、小さな刺激に過敏に反応してしまったりといった困りごとが出てきてしまいます。

しかし、早期に発見し、適切なサポートを行うことで、日常生活が送りやすくなったり、感覚統合しやすくなったりします。

本記事では、感覚統合の仕組みや発達障害との関係性、家庭で取り組める具体的な遊び方、そして専門的な支援について分かりやすく解説します。

感覚統合とは?7つの感覚とその役割を解説

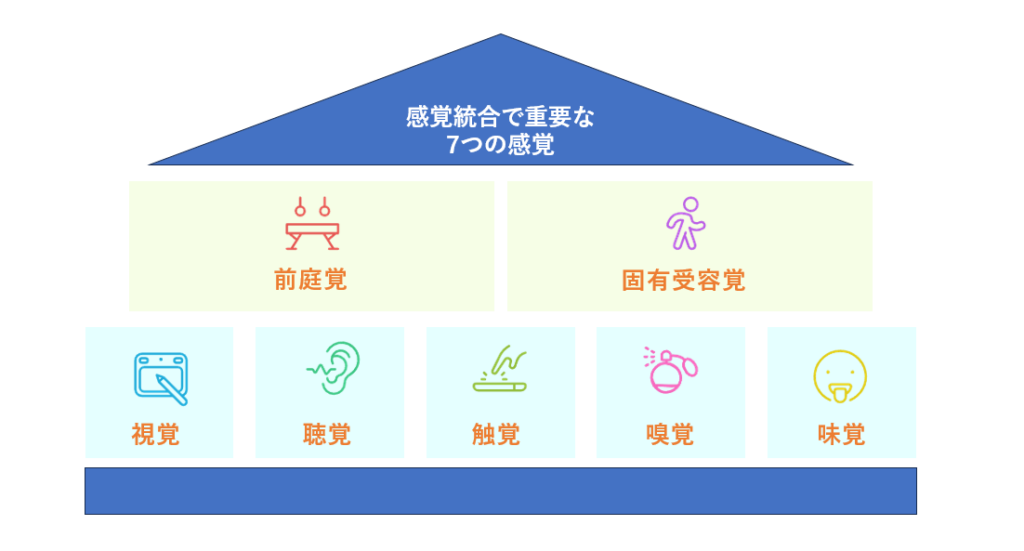

感覚統合は、私たちの脳が外部からの複数の感覚情報を整理し、適切に処理するための重要な機能です。人間には、従来よく知られる五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)に加え、固有受容覚(手足の位置や筋肉の動きを感じる感覚)と前庭覚(体の動きや傾きを感じる感覚)を含む、合計7つの感覚があります。

これらの感覚情報は、ちょうど交通整理をする警官のように、脳内で秩序立てて整理されます。感覚統合が正常に機能している場合、私たちは環境からの多様な刺激を適切に受け止め、それに応じた反応が可能になります。例えば、教室で先生の話を聞きながらノートを取る一方で、周囲の雑音を無視する能力も、感覚統合が働いているおかげです。

感覚統合がうまくいかないとどうなる?具体例で見る困りごと

感覚統合がうまく機能しない場合、子どもはさまざまな困難を抱えることがあります。

感覚統合が正常な場合とどこか崩れてしまっている場合を対比して、具体的な例を挙げて解説します。

① 感覚の課題|刺激に対する過敏さや鈍感さ

感覚統合に課題がある子どもは、感覚刺激に対して過敏または鈍感になりがちです。

正常な状態

周囲の感覚刺激(視覚、聴覚、触覚など)を適切に受け取り、必要な情報を選別して処理します。

例: 教室で先生の声に集中しながら、黒板の内容を理解する。

崩れた場合

- 視覚過敏: 周囲の光や動きに気を取られ集中できない。

- 聴覚過敏: 雑音が気になりすぎて、必要な音が聞き取れない。

- 触覚過敏: 服のタグや人混みが苦痛で、落ち着かない。

- 感覚鈍麻: 重要な刺激(先生の指示や危険信号)を見落とす。

- 主に関連する感覚: 視覚、聴覚、触覚、固有受容覚、前庭覚

主に関連する感覚

視覚、聴覚、触覚、固有受容覚、前庭覚

これらの特性は日常生活において不快感やストレスを生む要因となります。

② 情緒の課題|感情のコントロールや気分の切り替え

感覚統合が崩れていると、ストレスを感じる場面が多くなってしまう傾向があり、情緒面にも影響を与えることがあります。

正常な状態

感覚刺激を適切に処理して情緒を安定させ、必要な場面で冷静な対応ができる。

例: 授業中、友達の発言や失敗にも動じずに集中できる。

崩れた場合

- 感覚過敏による情緒不安定:音や光が強すぎてパニックになる。

- 感覚鈍麻による情緒の鈍さ:危険や不快に鈍感でトラブルを見過ごす。

- 前庭覚の崩れで不安感:動きや揺れに敏感で恐怖心を持つ。

主に関連する感覚

視覚、聴覚、前庭覚

これらの特徴により、周囲の環境への適応が難しくなることがあります。

③ 言語の課題|会話のキャッチボールが難しい場合も

言語コミュニケーションにも影響が及ぶ場合があります。

正常な状態

聴覚や視覚を活用して言葉を理解し、適切に表現する。話す内容が状況に応じたものとなる。

例: 先生の指示を正確に聞き取り、質問を理解して答える。

崩れた場合

- 聴覚過敏で背景の雑音に気を取られてしまい、指示が聞き取れない。

- 視覚の問題でジェスチャーなどの視覚的な補足を見逃す。

- 触覚や固有受容覚の問題で口腔の動きがぎこちなく、発音が不明瞭。

主に関連する感覚

聴覚、視覚、触覚、固有受容覚

これらの課題は、対話や集団での活動における障壁になることがあります。

④ 対人の課題|社会的な状況の理解や距離感の難しさ

他者との関わりにおいても、次のような困難が見られることがあります。

正常な状態

他者の言葉や非言語的なサイン(表情、ジェスチャー)を理解し、適切に応答する。

例: 友達との会話で、冗談や感情を汲み取る。

崩れた場合

- 視覚の問題で相手の表情やジェスチャーを読み取れない。

- 聴覚過敏で相手の話が聞き取れず、会話に遅れる。

- 触覚過敏で身体的接触(握手や肩を叩かれる)を嫌がる。

- 情緒不安定で対人関係に緊張感や不安を感じる。

関連する感覚

視覚、聴覚、触覚

これらの特徴は、友人関係やグループ活動におけるつまずきにつながることがあります。

⑤ 動作の課題|バランス感覚や協調運動の難しさ

運動面でも以下のような特徴的な困難が見られることがあります。

正常な状態

固有受容覚と前庭覚を使い、自分の体を正確に動かし、バランスを保つ。細かな動きもスムーズにできる。

例: 体育の授業でボールを投げる、ノートを取る。

崩れた場合

- 固有受容覚の問題で手足の位置を把握できず、ぎこちない動きになる。

- 前庭覚の崩れでバランスを取れず、転倒しやすい。

- 触覚の問題で筆圧が調整できず、文字が読みづらくなる。

関連する感覚

固有受容覚、前庭覚、触覚

これらの運動面での困りごとは、体育の授業や遊びの場面で目立ちやすいです。

そのため、学校においては教師のサポートなどをお願いするのが重要です。

⑥ 二次的な影響|自信の低下や学習への影響

感覚統合の困難は、以下のような二次的な問題を引き起こす可能性もあります。

正常な状態

学習や日常生活の行動が円滑に進む。

例: 勉強に集中し、自己管理ができる。

崩れた場合

- 学習困難: 授業内容が理解できず、学習の遅れにつながる。

- 社会性の問題: 対人関係がうまくいかず、孤立や自己評価の低下を招く。

- 身体的問題: 動きや姿勢の不安定さから疲れやすくなる。

関連する感覚

感覚全般

これらの問題は、子どもの自己肯定感や将来的な社会参加にも影響を与える可能性があります。そのため周囲の大人の声掛けやサポートが大変重要となります。

感覚統合と発達障害の関連性と発達障害における感覚統合療法

感覚統合の課題は、発達障害と密接に関連しています。特に、自閉症スペクトラム障害(ASD)や注意欠如・多動性障害(ADHD)の子どもたちは、感覚統合に困難を抱えていることが多いです。

その原因は、脳内での感覚情報の処理と統合のメカニズムに関連しています。脳が複数の感覚チャンネルから情報を抽出する能力に個人差があり、この個人差から同じ刺激でも受け取り方や反応が異なるのです。

感覚統合療法の利用

発達障害において、感覚統合は関係しているとされています具体的には下記に挙げるような発達障害に利用されることがあります。

- LD・SLD(限局性学習症)

- DCD(発達性協調運動症)

- ASD(自閉スペクトラム症)

- ADHD(注意欠如多動症)

感覚統合の課題を診断するためのチェックポイント

「子どもが特定の触感や音に過剰に反応する」「コミュニケーションが難しい」「転びやすい」など感覚統合に不安を感じたら、専門的な検査をすることがおすすめです。感覚統合の課題を評価するため、日本では複数の専門的な検査が開発されています。

JPAN感覚処理・行為機能検査

4—10歳の子どもの感覚統合障害を評価するものです。

この検査は、姿勢・平衡機能、体性感覚、視知覚・目と手の協調、行為機能の計32の下位検査で構成されています。例えば、姿勢機能のチェックとして「ボールになろう」や行為機能として「顔まねゲーム」などがあります。

JMAP日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査

2歳9カ月—6歳2カ月の子どもを対象とした包括的な発達評価を行うものです。

検査者が行うポーズを鏡のように真似してもらう形で検査が行われます。具体的には、「左手を右耳に、右手を右腰に」と言ったポーズを検査者が行った際にお子さまがどこまで真似できるか、どの程度の早さで真似できるかを見ます。

JSI感覚発達チェックリスト

感覚刺激の受け取り方の偏りを調べるためのリストになります。

例えば、「転びやすかったりバランスを崩しやすい」「体に触れられても気づかないことがある」など147項目のチェック項目があります。それぞれに対して頻度を5段階でチェックしていきます。

これらの検査は、子どもの感覚統合の特性を多角的に評価し、適切な支援につなげる重要な役割を果たしています。

感覚統合を促すための一例

感覚統合は訓練することが可能です。継続して取り組むことで、感覚統合を促すことを期待できるため、楽しみながら子どもの感覚機能に注目しましょう。

一例として、以下の5つのポイントを挙げておきます。

① 触覚を刺激して基礎感覚を鍛える

触覚は感覚統合の基礎となる重要な感覚です。様々な素材や質感に触れることで、感覚処理能力を向上させることができます。異なる質感(柔らかい、硬い、ざらざら、つるつる)を体験することで、脳が感覚情報を適切に処理する能力を高めます。

② 全身を使った運動で筋肉と協調性を育む

固有受容覚を刺激する活動は、身体の位置や動きを意識する能力を発達させます。大きな動きを伴う遊びは、筋肉の使い方を学び、身体の協調性を高めるのに効果的です。ジャングルジムやブランコなどの遊具を使用することで、身体の感覚的な気づきを促進できます。

③ 視覚と動きの連携を高める訓練をする

視覚と運動の協調性は感覚統合において重要な要素です。ボールを追いかけたり、パズルを組み立てたりする活動は、目と手の連携を強化し、空間認識能力を向上させます。これらの活動は、脳が視覚情報を効率的に処理する能力を高めます。

④ 日常動作を遊びに取り入れて楽しく成長していく

日常的な動作を遊びに変換することで、感覚統合を自然に促進できます。料理の真似事や家事の模倣は、複雑な感覚運動スキルを楽しみながら学ぶ機会を提供します。これにより、子どもは無意識のうちに感覚統合能力を高めることができます。

⑤ 集団遊びで社会性と協調性を養う

集団遊びは、感覚統合と社会性の発達に重要な役割を果たします。順番を待つ、他者と協力する、ルールを守るなどの活動は、感覚処理能力と社会的スキルを同時に発達させます。グループでのゲームやチーム活動は、感覚統合を促進する効果的な方法です。

重要なのは、子どもが「楽しい!」と感じる活動を選び、無理強いせず、子どものペースに合わせて行うことです。

家庭でできる!感覚統合をサポートする具体的な遊び方

日常生活の中で楽しく取り組める遊びを通じて、子どもの感覚統合能力を育むことができます。ここでは、家庭で簡単に実践できる具体的な遊び方とその効果について解説します。

① 積み木遊びで手と目の協調性を鍛える

積み木は空間認識能力と視覚的な感覚統合を促進する優れた遊びです。子どもは積み木を組み立てる過程で、形、大きさ、バランスを学び、手と目の協調性を高めることができます。高さや形を意識しながら積み上げることで、空間把握能力と集中力を同時に鍛えられます。

② ボール遊びで前庭感覚やバランスを強化

ボール遊びは多様な感覚を刺激する最適な活動です。投げる、捕る、転がすなどの動作は、触覚、前庭感覚、固有受容覚を総合的に活性化します。ボールの重さや大きさ、投げる強さによって異なる感覚を体験でき、手と目の協調性、バランス感覚を向上させます。

③ 片足立ちでバランス感覚を養う簡単な運動

バランス感覚と平衡感覚を鍛える効果的な運動です。片足で立つことや片足跳びは、体幹の安定性を高め、姿勢制御能力を発達させます。また、この活動は子どもの自信と身体意識を向上させる素晴らしい機会となります。小さなお子さまの場合は、「飛行機になってみましょう」などと言って、片足立ちを促すのがおすすめです。

④ 楽器遊びでリズム感と感覚統合を促進

楽器演奏は聴覚と運動感覚を統合する素晴らしい活動です。リズムに合わせて体を動かしたり、楽器を操作したりすることで、聴覚、触覚、固有受容覚を同時に刺激できます。タンバリンやカスタネットなど、簡単な打楽器から始めるとよいでしょう。

⑤ 粘土遊びや砂遊びで触覚を刺激

粘土や砂など手に触れられるものは、触覚を刺激する最高の遊びです。粘土や砂を触ることで、異なる質感や感触を体験し、指先の感覚を鍛えられます。形を作ったり、つぶしたり、伸ばしたりする過程で、創造性と感覚統合能力を同時に発達させることができます。小麦粉などご家庭の台所にある粉ものやこんにゃくなどの食べ物を触ってみるのもおすすめです。

⑥ 公園の遊具で前庭感覚と固有受容覚を伸ばす

ブランコ、滑り台、ジャングルジムなどの遊具は、前庭感覚と固有受容覚を刺激する最適な環境です。揺れる、回る、登るなどの動作は、子どもの身体バランスと空間認識能力を自然に向上させます。

自宅でできる感覚統合を促す遊びは、子どもの感覚や運動機能を楽しく発達させる絶好の機会です。これらの活動を日常に取り入れることで、感覚統合の課題を抱える子どもたちも、自信を持って成長することができます。親子で一緒に楽しむことを大切にし、子どものペースを尊重しながら取り組むことで、安心感と喜びを共有できる時間を作ってみてください。

体の使い方に悩むお子さまの支援はどこで受けられる?

お子さまが「うまく体を動かせない」「よく転んでしまう」など、困りごとを抱えていると、「どうサポートすればいいのだろう」と悩む方も少なくありません。思うようにサポートできない焦りが「他の子と違って」と他人と比較してしまったり、イライラに繋がったり、またそんな自分を責めてしまうこともあるでしょう。

こうした悩みを解決するためには、一人で抱え込まずに専門的な支援を利用すると改善することがあります。お子さまそれぞれの特性に応じた適切なサポートを受けることで、体の使い方に関する困りごとを少しずつ解消し、日常生活を送りやすくなってきます。

そして、専門支援の中には療育施設があります。療育施設では、感覚統合や運動能力の向上を目的としたプログラムが用意されています。専門スタッフが、お子さまの特性や状況に合わせた個別の指導や集団活動を通じて、体の使い方を身につけるサポートを行います。またサポート方法を相談できることは安心感につながりますし、親御さんに余裕ができるのでご自宅でのお子さまとのふれあいもスムーズになるかもしれません。

当社の療育施設では、感覚統合や運動発達の分野に精通したスタッフが、お子さま一人ひとりに寄り添いながら丁寧な支援を提供しています。「子どもの体の使い方に悩んでいる」「どのような支援が適しているか知りたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。お子さまの成長と笑顔を全力でサポートいたします。

AIAI VISITは普段お子さまが通っている幼稚園、保育園、小学校での支援ができますので、お子さまの身体の発達にお悩みがありましたら、お気軽にお問合せください。

まとめ

感覚統合は、子どもが生活や学びを楽しむための重要な能力です。

本記事では、感覚統合の基本的な仕組みや、困りごとが生じた際の影響、家庭で取り組める遊びや専門的な支援方法を紹介しました。親子で楽しく取り組むことで、感覚統合の課題を少しずつ乗り越え、安心して成長を見守れる環境を作りましょう。また、困ったときは専門家の力を借りることも大切です。この記事が、お子さまの健やかな成長をサポートするために、できることから始めるきっかけになれば幸いです。