保護者が保育園・幼稚園と上手に連携するための伝え方のコツ|特性を持つ子どもを安心して預けるために

COLUMN

保護者の皆さんとお子さまにとって、幼稚園や保育園は初めて長時間離れて過ごす場所になることが多いです。そのため、「我が子はやっていけるかしら」「さびしがらないだろうか」と心配になってしまうものです。

そんな中で、子どもの発達の特性について、園との情報共有や連携をすることは、保護者の方にとってもお子さまにとっても、とても大切です。ただ、「どこまで伝えていいのか」「先生に迷惑だと思われないか」と不安に感じる保護者の方は少なくありません。

本記事では、園との信頼関係を築きながら、お子さまが安心して過ごせるための「伝え方の工夫」についてわかりやすくまとめました。保護者の皆さんが一人で抱え込まずに、安心して預けられるようにするためのヒントになれば幸いです。

保育園・幼稚園と連携する重要性とは

保育園や幼稚園で過ごす時間は、子どもにとって生活の大部分を占めることになります。園の先生方と保護者の皆さんが情報を共有することで、子どもが新しい環境に慣れるのを助け、安心感が高まり、日常生活がよりスムーズになります。

園での時間が発達や成長に大きく影響

家庭と園は、子どもの成長を支える、いわば自転車の両輪のようなものです。家庭での習慣が少し園で取り入れられることで安心感が得られる場合も多く、早く園になじむことができます。園での関わり方が安定すると、生活リズムが整いやすくなります。

先生に特性を理解してもらうことの安心感

「どんなことが得意か」「どんな場面で困りやすいか」を共有しておくことで、先生も対応しやすくなり、子どもも受け入れやすくなるので、園での生活に慣れやすく、過ごしやすくなります。

支援の一貫性が重要

家庭と園で対応が大きく異なると、子どもが混乱することがあります。例えば、家では園で同じことに対する対応方法が全く違うと、お子さまの特性によっては混乱してしまい、不安を抱く可能性があります。

困りごとの早期共有

先生と日頃からやり取りをしていると、ちょっとした変化にも気づきやすくなり、必要な支援を早めに考えられるというメリットもあります。

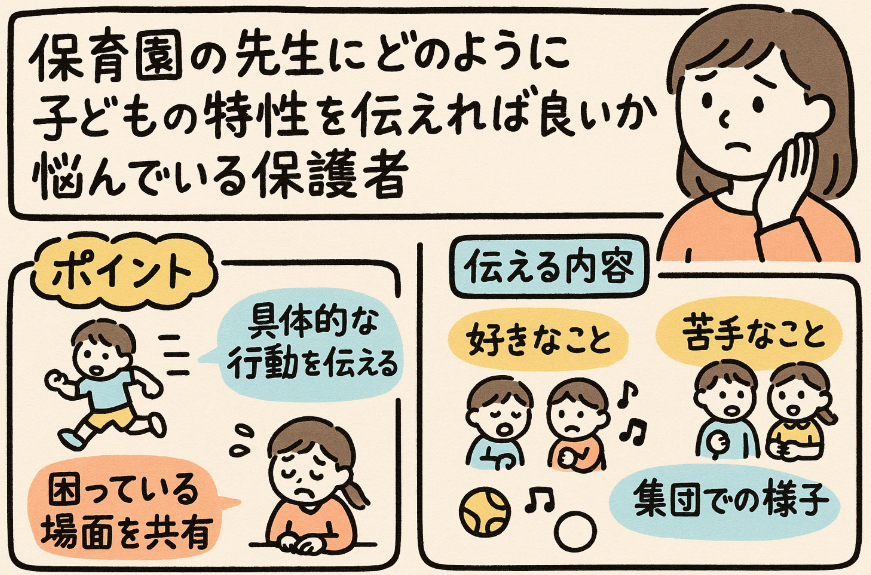

よくある保護者の悩み

園との連携が重要と思っていても、子どもの特性を園に伝えるとき「どう話せばよいのだろう」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。園の先生に協力してもらうために伝えたい気持ちはあるものの、実際に口に出すとなると不安がつきまとうのは自然なことです。ここでは、親御さんからよく聞かれる代表的な悩みを取り上げてみましょう。

「特性をどう説明すればいいのか分からない」

「うちの子は人と少し違う部分があるけれど、どんな言葉で伝えればいいのだろう」と迷う方は多いです。専門的な用語を使うべきか、日常の様子を中心に話すべきか、迷ってしまうのは当然です。中には「自分の説明が下手で誤解されたらどうしよう」と感じる方もいます。

「あまりに詳しく伝えると過保護と思われないか心配」

細かく伝えたいけれど、「一から十まで言ってしまうと、親が神経質だと思われるのでは」と不安になるケースもあります。先生に「手がかかる子」と思われるのではないか、と気を遣うあまり、必要な情報を控えてしまうことも少なくありません。

「先生に迷惑をかけてしまわないか不安」

「先生も忙しいのに、自分の子どものことばかりお願いして負担をかけてしまうのでは」という思いを抱える保護者の方もいます。特に集団生活では先生が多くの子どもを見ているため、「自分の子どもだけ特別扱いされるのでは」と心配になり、言いたいことを言えなくなることがあります。

「どこまで正直に話すべきか迷ってしまう」

「全部伝えると先生に心配されすぎてしまうのではないか」「家庭での困りごとを正直に話すと、子どもの印象が悪くなってしまうのでは」と迷う気持ちもよくあります。逆に伝えなさすぎても園で困ってしまうのではないかと考えると、加減が難しいと感じる方も多いでしょう。

こうした気持ちはどれも決して特別なことではなく、保護者の皆さんが同じように悩んでいます。「自分だけが不安なのでは」と思いがちですが、実は同じ気持ちを抱えている方がたくさんいるのです。

大切なのは、伝える内容の「多い・少ない」よりも、「先生と一緒に子どもを支えたい」という気持ちを持っていることです。その気持ちをベースに、少しずつ言葉を工夫しながら共有していくことで、自然と「協力し合う関係」が築かれていきます。

保育園・幼稚園に伝えるべき情報

保育園や幼稚園の先生は日々多くの子どもたちと関わっています。そのため、一人ひとりの特性や細かな様子をすぐに把握するのは難しいものです。だからこそ、保護者から「どんなことが好きか」「どんな場面で困りやすいか」などの情報を具体的に伝えることがとても大切です。事前に知ってもらえることで、先生も安心してお子さまに関わることができ、お子さま本人も落ち着いて園生活を送れるようになります。

ここでは、特に伝えておきたいポイントを整理してみましょう。

得意なこと・好きなこと

「絵を描くのが好き」「歌が得意」「ブロック遊びに集中できる」など、子どもが楽しんで取り組めることは、園での安心の基盤になります。好きな活動や得意分野を知ってもらえると、先生はそこから子どもの関心を広げたり、自信を育てたりすることができます。

例えば、工作が好きな子なら「自由遊びのときに折り紙や粘土を用意すると落ち着きやすい」と伝えておくと、園での居場所づくりにつながります。得意なことを活かして「できた!」という体験を積むことは、自己肯定感を高める大切なステップにもなります。

苦手なこと・困りやすい場面

一方で「大きな音が苦手」「人が多い場所で落ち着かない」「急な予定変更に混乱しやすい」といった苦手な場面も、事前に伝えておくと先生も安心してサポートができます。

「レストランの匂いで気分が悪くなることがある」「行事などで長時間座っているのが難しい」などといった、集団での様子を具体的に伝えるのも役立ちます。こうした情報は「できないこと」ではなく、「サポートがあると過ごしやすい場面」として伝えると、先生も前向きに受け止めやすくなります。

落ち着く工夫や成功体験

日頃家庭で行っている工夫を知ってもらうことは、園での生活を支える大きなヒントになります。

例えば「お気に入りのタオルを持つと安心できる」「一度声をかけてから少し待つと行動できる」「先に順番を伝えておくと落ち着きやすい」といったことです。

また、過去の成功体験を伝えておくことも効果的です。「家ではこうした工夫を始めたら、朝の着替えがスムーズになりました」など具体的なエピソードは、先生にとっても支援方法を考えるヒントになります。

専門機関からのアドバイス

医師や療育機関から助言を受けている場合、その内容を簡潔に伝えるのも有効です。

「集団行動では、事前に流れを説明すると参加しやすい」「感覚が敏感なので、衣服の素材に配慮があると安心できる」といった情報です。専門家の視点が加わることで、先生も安心して取り入れやすくなります。

ただし、長い説明は負担になることもあるので、要点をまとめたメモやプリントを渡すとより分かりやすいでしょう。

園との信頼関係を築くための伝え方と工夫

伝える内容も重要ですが、人間関係では伝え方や伝える頻度も大変重要となります。

子どもの安心できる園生活のためには、家庭と園が「協力して子どもを支えるチーム」になることが大切です。その基盤となるのが保護者と先生の信頼関係です。信頼は一日で築けるものではなく、日々のやり取りを通じて少しずつ育まれていきます。ここでは、そのための工夫を「行動・会話・情報の出し方」という3つの視点から整理してみましょう。

行動の工夫:定期的に情報交換を行う

子どもの様子は日々変わりやすいため、継続的に情報をやり取りすることが大切です。送迎時のちょっとした声かけ、連絡帳での簡単なメモ、定期的な個別面談など、さまざまな場面を活用して情報交換を習慣化していきましょう。

「今日は朝から不安が強かったです」「園ではどのように過ごせましたか?」といった短いやり取りでも十分です。こうした小さな積み重ねが先生との安心感を育み、「何かあればすぐ相談できる関係」に発展していきます。また、定期的にやり取りをしていると、小さな困りごとを早めにキャッチでき、トラブルが大きくなる前に対応できるというメリットもあります。

会話の工夫:家庭と園での違いを共有する

同じ子どもでも、家庭と園では環境や関わる人が違うため、見せる姿も変わります。家庭での様子と園での様子を比較しながら話すと、先生も「そういう一面もあるのか」と理解が深まります。

たとえば「家ではお兄ちゃんと一緒だと安心して遊べますが、園ではどうですか?」「夜は落ち着いて眠れますが、昼寝はどうでしょうか?」といった会話です。こうしたやり取りは、単なる情報提供にとどまらず、「先生の視点を聞かせてもらう」形になるので、先生も対等なパートナーとして関わりやすくなります。

情報の出し方の工夫:段階的に共有する

「園に全部伝えたい」と思っても、最初から細かく話すとお互いに負担になることがあります。そこで有効なのが「段階的に共有する」方法です。

初回面談や入園時には、特に重要なこと(例:「大きな音が苦手」「このタオルがあると安心する」など)に絞って伝え、少しずつ補足していくと良いでしょう。慣れてきたら「過去にこういう工夫で成功しました」「家庭ではこうすると落ち着きます」と具体例を追加していきます。

段階的に伝えることで、先生も無理なく理解を深められ、実践に結びつけやすくなります。

プラスαの工夫:ポジティブ・具体的・感謝の言葉

信頼関係をさらに強めるには、次の3つを意識すると効果的です。

- ポジティブな表現:「できないこと」より「こうするとできる」にフォーカスする

- 具体的なエピソード:「音が苦手」より「掃除機の音がすると耳をふさぎます」など日常の例を添える

- 感謝の言葉:「対応していただいてありがとうございます」と一言添える

これらを意識することで、やり取りの雰囲気が柔らかくなり、先生との協力体制がより前向きなものになっていきます。

実際のやり取りで使えるフレーズ例

先生に伝えるときは、ただ要望を伝えるだけでなく、「家庭と園で一緒に考えたい」という気持ちを込めるとスムーズにやり取りができます。短く具体的に伝えることに加えて、「園の先生の視点を聞かせてほしい」というスタンスを示すと、先生にとっても話しやすくなります。

以下にいくつか場面別のフレーズ例をご紹介します。

家庭の工夫を共有したいとき

「家ではこういう対応で落ち着いています。できる範囲で構いませんので、園でも取り入れていただくことは可能でしょうか…?」

→ 家で実際に効果のあった方法を提案する形です。先生も「試してみよう」と受け止めやすくなります。

「夜寝る前に次の日の予定を伝えると安心できるようです。園でもスケジュールを少し知らせていただけるととても助かります」

→ 子どもにとって安心につながる習慣を具体的に伝えるフレーズです。

困りごとを相談したいとき

「こういう時に不安が強くなりますが上手く安心させてあげられずです。こんな時、どのように対応されていますか?」

→ 困りごとをそのままお願いするのではなく、先生の工夫を聞くことで“相談の姿勢”を伝えられます。

「最近、家では急に泣くことが増えています。園では似たような様子はありますか?」

→ 家庭と園での違いを確認しながら、情報をすり合わせることができます。

感謝と協力の気持ちを伝えるとき

「〇〇していただいて助かりました。家でも同じようにしてみます」

→ 先生の対応を認め、家庭でも合わせていくことを示すと信頼が深まります。

「いつも見守ってくださってありがとうございます。子どもも園を楽しみにしています」

→ 感謝を具体的に言葉にするだけで、先生も前向きに関わりやすくなります。お子さまが喜んでいる様子が伝わると先生方も嬉しいかと思います。

切り替えが苦手なときの工夫をお願いしたいとき

「家では『あと5分で終わり』と伝えると切り替えやすいです。園でも使えそうでしょうか?」

→ “提案”の形で伝えることで、押しつけ感なく受け止めてもらいやすいです。

それぞれに共通するポイントとしては、伝えるときは「〇〇してください」より「〇〇していただけると助かります」と表現することで、柔らかい印象を与えることができます。フレーズを一言添えるだけで、やり取りの雰囲気が和らぎ、先生との信頼関係も深まりやすくなります。

保護者が負担に感じたときの対処法

園とのやり取りを続けていると、時に「きちんと伝えなきゃ」とプレッシャーを感じたり、「自分ばかりが頑張っているのでは」と疲れてしまうことがあります。こうした気持ちはとても自然であり、多くの保護者が経験していることです。大切なのは、無理をせず支援の手を借りながら続けていくことです。ここでは、保護者の皆さんが少し楽になれる工夫を紹介します。

行政の子育て相談窓口を利用する

各自治体には、子育て家庭を支援するための相談窓口があります。地域の保健センターや子育て支援課では、発達に関する相談だけでなく、保育園や幼稚園との連携に困ったときの相談にも応じてくれます。 また、行政を通じて地域で行われている子育て支援サービス(親子教室、発達相談、親の交流会など)を紹介してもらえることもあります。自分だけで悩んでいると視野が狭くなりがちですが、行政窓口を活用することで新しい選択肢に出会える可能性が広がります。

療育機関や専門家に相談する

発達支援に関わる専門機関は、保護者の皆さんと園との「橋渡し役」としてサポートしてくれることがあります。例えば「どう伝えればいいか分からない」という悩みに対して、療育スタッフが「園に伝えるときは、この順番で話すとスムーズですよ」と具体的なアドバイスをしてくれることもあります。

また、場合によっては専門家が直接園の先生に説明してくれるケースもあり、保護者の皆さんが一人で抱える負担を減らすことができます。「専門家からの助言」という形になることで、先生側も安心して受け止めやすくなるというメリットもあります。

支援者や同じ立場の保護者とつながる

同じように子育てをしている仲間の存在は、大きな安心感につながります。「うちも同じだった」「そういうとき、こうしてみたよ」と経験を分かち合えるだけで、孤独感が和らぎます。 支援者や地域の親の会、オンラインコミュニティ、同じ所属の療育機関などを通じてつながると、「自分だけではない」という実感が得られ、気持ちを切り替えるきっかけになります。

自分を労る:自分の気持ちを整理する時間を持つ

毎日の子育てや連絡で追われていると、つい自分の気持ちを後回しにしがちです。しかし、自分の心が疲れていると、冷静に園とのやり取りをすることが難しくなることもあります。 日記に気持ちを書き出したり、信頼できる友人や家族に気持ちを話したりするだけでも気分が軽くなります。ほんの少しの「自分時間」を意識的に作ることで、余裕を取り戻しやすくなります。

考えを少しだけ変える:「完璧に伝えなきゃ」と思わない

保護者の中には「全部きちんと伝えないといけない」「うまく説明できなかったら迷惑をかける」と感じてしまう方もいます。しかし、園とのやり取りは一度きりではなく、少しずつ積み重ねていくものです。 最初から100点を目指す必要はありません。むしろ「まずは一つだけ」「次回はもう少し加えて伝えよう」という気持ちで進めていく方が、長い目で見て無理なく続けられます。

療育施設との連携のメリット

最後に、療育施設についてしっかりと触れていきます。

療育施設は、「子どもの発達を専門的にサポートする場」であり、保護者だけでは難しい情報整理や先生との調整を手助けしてくれる存在です。園と家庭をつなぐ「橋渡し役」として活用できる点が大きなメリットです。

お悩みが少しでもあるなら一度話を聞いてみるがオススメです。

専門家の視点から園に伝えられる

療育スタッフは、子どもの行動の背景や特性を専門的に理解しています。そのため、保護者が「なんとなく困っている」と感じる部分を、分かりやすい言葉に置き換えて園に伝えてくれます。 例えば「集団での切り替えが苦手」という行動を、「見通しが立つと安心して切り替えやすい傾向がある」という形で説明できるため、先生も納得感を持って受け止めやすくなります。

保護者の負担が減る

園とのやり取りを一人で抱え込むと、「自分の伝え方が悪かったのかも」と不安になりがちです。療育施設が同席したり、意見書をまとめてくれたりすると、保護者の皆さんの負担がぐっと軽くなります。結果として、子どものために冷静に考える余裕も生まれやすくなります。

園と家庭の橋渡し役になる

園で「活動に参加できない」という課題が出たとき、療育スタッフが「家庭ではこういう工夫をして成功しています。園でも応用できますよ」と提案してくれることがあります。保護者だけが伝えるよりも、第三者の意見として共有されることで、よりスムーズに対応が進むこともあります。

定期的なフィードバックが受けられる

療育施設では定期的に子どもの発達状況を評価してくれることがあります。その結果を園と共有すれば、先生も「今どんな力が伸びているのか」を知ることができ、園での支援方法を調整しやすくなります。

保護者に「安心できる居場所」ができる

園とのやり取りで行き詰まったときに「療育の先生に相談してみよう」と思えるだけで、心の余裕が持てます。保護者にとって療育施設は「共に考えてくれる味方」であり、その存在が精神的な支えになります。

まとめ

お子さまたちが長時間日常を過ごすことになる保育園や幼稚園と家庭の連携は、子どもの安心と成長を支える大切な基盤です。

そのために重要なのは、もしかしたら保護者の皆さんと園の先生の関係性かもしれません。要望や困りごとを伝える上で重要なのは、「優しく、前向きに、具体的に」伝えることです。時にははっきり伝えるべき場面もあるかもしれませんが、「頼りにしている」「助けてほしいと思っている」と伝わると、お子さまが安心して過ごせる環境がつくりやすいかもしれません。

また、療育施設や支援機関も活用しながら、保護者が一人で抱え込まない工夫をしていくことが、子どもにとっても安心につながります。

信頼関係は一日で築けるものではありませんが、少しずつ歩み寄りながら、子どもにとって心地よい園生活を一緒に作っていけると、保護者の皆さんも安心していただけると思います。

AIAI VISIT東京では、特性を持つお子さま方のサポートを行っています。保育園や幼稚園にまつわるお悩みをお抱えの場合はお気軽にご相談ください。