【お子さまの成長を支える専門家】児童指導員任用資格とは?療育における役割と保護者が知っておくべきこと

COLUMN

はじめに

療育は、発達に特性のあるお子さまが自分らしく成長するための専門的支援であり、保護者の不安を軽減する大切な手段です。その中心的存在が児童指導員であり、個々の発達段階に応じたプログラムを設計・実施してくれます。この記事では、児童指導員任用資格の概要と療育現場での具体的な働き、施設選びや家庭連携のコツをご紹介します。

児童指導員任用資格とは

児童指導員は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(省令)第43条で資格要件が列挙されています。社会福祉士・精神保健福祉士・大学での社会福祉学系履修者などが該当します。また実務経験によっても任用資格を得られるため、幅広いバックグラウンドの専門家が現場で活躍しています。

試験合格が必要な国家資格である保育士と異なり、任用資格は「要件を満たして職に就くことで名乗れる資格」である点が大きな違いです。つまり、特定の要件を満たしていれば、その施設に採用されることで「児童指導員」として働くことができます。

任用資格の主な要件には以下のようなものがあります

- 大学や短期大学で社会福祉、心理学、教育学などを専攻した方

- 社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格を持つ方

- 高等学校卒業後、児童福祉事業に2年以上従事した方

- 教員免許状を有する方

このように、幅広い経歴を持つ方が児童指導員として活躍できる仕組みになっています。

児童指導員と療育:専門家としての役割

療育における具体的なサポート内容

児童指導員は、療育現場で以下のようなサポートを行っています

- 日常生活での身支度や食事動作など、基本的生活習慣をステップごとに指導します。

- 集団遊びを通じた社会性・コミュニケーション能力の発達を促す活動を計画します。

- 児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画に基づき、目標設定や日々の記録、進捗モニタリングを行います。

- 保護者面談を定期的に実施し、家庭で取り組める支援策を提案します。

例えば、着替えが苦手なお子さまには、まず「靴下を自分で脱ぐ」という小さな目標から始め、成功体験を積み重ねながら徐々に「シャツのボタンを留める」といった複雑な動作へと発展させていきます。また、感覚過敏があるお子さまには、触感に配慮した教材を用意するなど、個々の特性に合わせた工夫を行います。

他の職種との連携

- 理学療法士や言語聴覚士は身体機能・言語発達の専門家として評価と訓練を行い、児童指導員は日常場面での実践的支援を担います。

- 保育士は遊びや保育環境の整備に強みを持ち、相補的にチームを組むことで多角的支援が可能になります。

- 情報共有では、観察記録や個別支援計画の評価結果をチーム全員と共有し、共通目標を確認することが質の高い療育へとつながります。

チーム会議では、各専門職がそれぞれの視点から子どもの状態を評価し、総合的な支援計画を立てます。例えば、言語聴覚士が「絵カードを使った言葉の練習」を提案した場合、児童指導員はその手法を日常の遊びの中に取り入れ、自然な形で言語発達を促します。

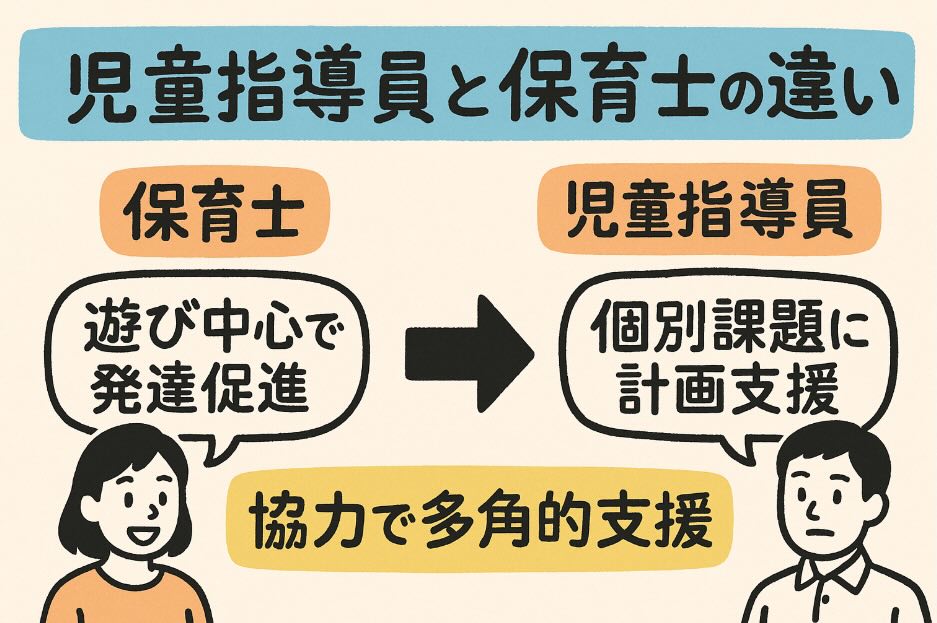

児童指導員と保育士の違い

児童指導員と保育士は療育現場でともに重要な役割を担いますが、いくつかの点で異なります

資格取得方法の違い

- 保育士:国家資格であり、保育士試験に合格するか、または厚生労働省指定の養成校を卒業することで資格取得します。

- 児童指導員:特定の国家資格ではなく、大学等で心理学・教育学・社会学などを学び卒業した者や、社会福祉士・精神保健福祉士の資格保有者、児童福祉施設での実務経験者など、複数のルートで要件を満たすことで従事することができます。

主な活動領域の違い

- 保育士:0歳から6歳ごろまでの保育全般を担当します。乳幼児の成長発達全般に関わる総合的な知識と技術を持っています。

- 児童指導員:0歳から18歳ごろまでの幅広い年齢を対象とします。主に発達支援や放課後等デイサービスで療育プログラムを提供します。発達に特性のあるお子さまへの専門的支援に焦点を当てています。

アプローチ方法の違い

- 保育士:遊びを中心とした総合的な保育を通して子どもの発達を促します。

- 児童指導員:個別の発達課題に焦点を当て、計画的・段階的な支援を行います。また、特に発達障害や家庭環境に課題を抱える子どもへの専門的支援に重点を置いています。

両者が協力することで、子どもの発達を多角的に支援できる体制が整います。

児童指導員が所属する施設の種類と特徴

児童指導員のいる施設

児童指導員は様々な福祉施設で活躍しています

- 児童発達支援センター:地域の療育拠点として高度な専門性を備え、家族支援や他事業所へのコンサルテーション機能も担います。医療機関との連携も強く、総合的な支援が受けられる特徴があります。

- 放課後等デイサービス:学齢児の放課後や休日に生活訓練・社会参加を支援する福祉サービスで、児童指導員または保育士の配置が義務付けられています。学校終了後の時間を有効活用し、学習支援や社会性の獲得、余暇活動の充実を図ります。

- 保育園・幼稚園内の療育支援:インクルーシブ保育の一環として発達特性に応じた個別指導を行います。集団生活の中で自然な形での発達支援が可能という利点があります。

- 民間療育施設:脳に特性を持つお子さまのサポートに特化した施設のため、丁寧なサポートや相談を受けることができます。一人ひとりの状況によって、預ける時間帯も調整が可能なため、保育園や小学校と併用するのがおすすめです。

このほか、児童養護施設や障害児入所施設など、様々な児童福祉施設で児童指導員が支援を行っています。

施設ごとのプログラムの違いや、特色を見分ける際のポイント

療育施設を選ぶ際は、以下のポイントに注目しましょう

- スタッフ構成と専門資格の有無を確認し、多職種連携体制が整っているか注目します。児童指導員以外にも、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職がいるかどうかをチェックすると良いでしょう。

- プログラム内容が生活習慣・学習支援・社会性トレーニングなど多面的かどうかを比較することが有効です。お子さまの発達課題に合ったプログラムが提供されているかを確認しましょう。

- 施設見学時には子ども同士の雰囲気やスタッフの声かけを観察し、「安心安全な環境か」を評価してみましょう。スタッフの対応の仕方や子どもたちの表情から、施設の雰囲気をつかむことができます

プログラムの内容や実施方法は施設によって大きく異なります。例えば、感覚統合療法を重視する施設、応用行動分析(ABA)を取り入れた施設、ソーシャルスキルトレーニングに力を入れている施設など、それぞれに特色があります。

どの施設を選ぶべきか迷ったときの考え方や比較ポイント

施設選びに迷った場合は、以下のポイントを参考にしてください

- お子さまの発達課題に合った支援領域(身体機能、言語、社会性など)が強い施設を選択しましょう。例えば言語発達に課題がある場合は、言語聴覚士が在籍している施設が望ましいでしょう。

- 送迎の可否や開所時間など家庭生活との両立度合いを確認しましょう。利用しやすさも重要な選択基準です。

- 個別支援計画の作成・見直しサイクルが明確かどうかをチェックしましょう。定期的な評価と計画の見直しがあることで、お子さまの成長に合わせた支援が受けられます。

- 保護者へのフィードバック手段(連絡帳、面談頻度)が充実しているかを重視しましょう。家庭との連携が密な施設では、一貫した支援が受けやすくなります

最終的には、お子さまが楽しく通え、かつ専門的な支援が受けられる施設を選ぶことが大切です。見学や体験利用を通して、お子さまの反応を見ながら決めることをおすすめします。

保護者が知っておくべき児童指導員との関わり方

安心して任せるための疑問解消

児童指導員に子どもを安心して任せるために、以下のことを知っておくと良いでしょう

- 配置基準は定員に応じて定められており、10人規模なら児童指導員または保育士が2人以上常駐します。これは法令で定められた最低基準であり、多くの施設ではより手厚い人員配置を行っています。

- 任用資格に加え、コミュニケーション能力や発達支援研修の受講歴など実践的スキルを持つスタッフが望ましいといえます。施設見学時には、スタッフの研修体制についても質問してみましょう。

- 不明点は遠慮なく質問し、具体例を挙げて説明してもらうと理解が深まります。「うちの子の場合はどのような支援をしてもらえますか?」など、具体的に聞いてみると良いでしょう。

疑問や不安は溜め込まずに、積極的に施設スタッフにお伝えください。良好なコミュニケーションが、お子さまへの適切な支援につながります。

家庭との連携方法

療育の効果を高めるには、施設と家庭の連携が不可欠です

- セッション報告書や連絡帳を活用し、家庭でも同じ声かけや課題設定を行うと一貫した支援が可能です。例えば、施設で使っている「待つ」のサインを家庭でも同じように使うことで、お子さまの理解が深まります。

- 成長を実感するため、写真・動画・チェックリストで変化を記録し、面談時に共有してみましょう。小さな変化も見逃さず記録することで、長い目で見た成長が実感できます。

- 保護者が支援を継続することで、施設での取り組みが日常生活に定着しやすくなります。短時間でも毎日続けることが、大きな成長につながります。

連携の実践例として、施設で行っている「視覚支援」を家庭でも取り入れる方法があります。例えば、着替えの手順を写真で示したカードを作り、家庭でも同じように使うことで、お子さまは混乱なく行動できるようになります。

また、定期的な保護者会や勉強会に参加することで、他の保護者との情報交換や専門知識の習得にもつながります。同じ悩みを持つ保護者同士のつながりは、精神的な支えにもなります。

まとめ

児童指導員任用資格は、専門知識と実務経験に基づき療育現場で子どもの成長を支える重要な資格です。保護者は資格要件や配置基準を理解し、施設選びではスタッフ構成やプログラム内容を比較することで安心してお子さまを任せられます。

家庭との連携を通じ、日常生活で支援を継続することが成長実感への近道となります。小さな変化を喜び、長い目で見守る姿勢が大切です。

お子さまの特性を理解し、適切な支援を行う児童指導員との信頼関係を築くことで、療育はより効果的なものとなります。ぜひ本記事を参考に、お子さまに最適な療育環境を選定し、素晴らしい成長の旅を応援してください。

お子さま一人ひとり、それぞれの特性に合わせたプログラムを行うAIAI VISITには、お子さまの状況を丁寧に見る児童指導員がおります。

お気軽にご相談ください。