「学校に行きたくない…」お子さんの不登校・行き渋りに悩む保護者のための実践マニュアル

COLUMN

お子さんが「学校に行きたくない」と口にしたとき、戸惑いや不安で胸がいっぱいになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

どう接すればよいのか、何が原因なのか…。不登校や行き渋りのお子さんを持つ親御さんには、正解が見えないまま、毎日を懸命に支えていらっしゃる方も多いことと思います。

まずは不登校や行き渋りの基本的な内容を知り、原因の特定よりお子さんから見て親御さんが寄り添ってくれていると安心感を持てるような行動をすることが必要なこともあります。

このコラムでは、不登校や行き渋りの違いやサイン、年齢に応じた関わり方、言わない方が良い言葉、学校との連携の仕方まで、解説しています。

不登校・行き渋りとは?定義や違いについて

不登校と行き渋りは、どちらもお子さんが学校に通うことに対して何らかの抵抗や不安を感じている状態ですが、継続期間や背景が異なります。まずは、それぞれの言葉の定義について見ていきましょう。

不登校とは

文部科学省では、不登校を「病気や経済的な理由を除き、年間30日以上学校を欠席する状態」と定義しています。

背景には、心理的な負担や人間関係の悩み、体調不良など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多いです。

お子さんによっては、「行かなければならないと思っているのに、どうしても行けない」という気持ちを抱えていることもありますが、単なる「怠け」や「わがまま」と誤解されてしまうこともあります。

行き渋りとは

「行き渋り」は不登校のように長期欠席には至っていないものの、登校前にお子さんが不安そうな様子を見せたり、体調不良を訴えたりする状態を指します。

多くの場合、最終的には登校できるものの、「お腹が痛い」「頭が痛い」などの訴えが繰り返されることが特徴です。

この状態が続くと、やがて本格的な不登校につながる可能性もあるため、早めのサポートが大切です。

登校渋りとは

「登校渋り」という言葉も「行き渋り」とほぼ同じ意味で使われることが多く、「月曜日の朝になると登校渋りが出る」といったように、保護者や先生の間で日常的に使われています。

言葉は異なっていても、背景にはお子さんなりの不安や葛藤があることを理解することが大切です。

不登校・行き渋りの主な原因

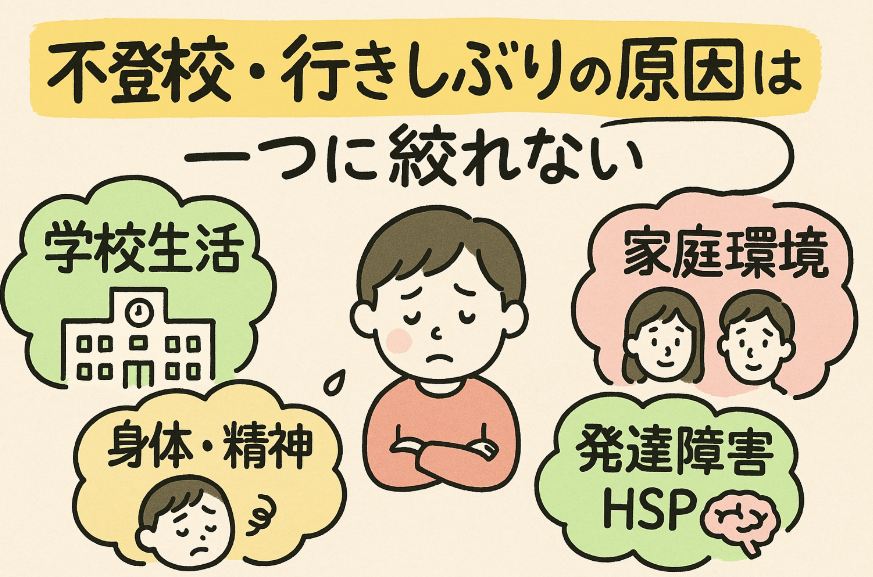

お子さんが学校に行きたくないと感じる背景には、ひとつの明確な理由だけでなく、性格や発達、家庭・学校での人間関係など、さまざまな要因が複雑に関係しています。

原因を“探しすぎる”よりも、まずはお子さんの気持ちに寄り添い、適切な相談先を見つけることが大切です。

前提:不登校・行き渋りの理由は複雑なことが多い

不登校・行き渋りの理由は明確に断定できないことが多いです。お子さんに原因を聞いても、「なんとなく」や「わからない」と言われ、原因が知りたい保護者の方が焦ってしまうということもあります。

しかし、保護者の方の焦りは、お子さんにとってプレッシャーになってしまう可能性もあります。

とはいえ、原因がわかれば解決の糸口が見つかることも多いため、不登校・行き渋りの原因を特定したいというのは最もなことです。原因としては、下記の4つが考えられますので、参考にしてみてください。

原因①学校生活に関する要因

- 友だちとの関係の悩み:仲間外れや無視などの人間関係トラブルがある。

- 先生との相性:指導の厳しさや相性の問題を感じている。

- 勉強への不安:授業についていけないと感じている。テストの結果への自信喪失をしてしまっている。

- 環境の変化:クラス替えや転校、新しい先生などへの適応が難しい。

原因②家庭環境に関する要因

- 親子関係のプレッシャー:兄弟姉妹との比較、親の期待に応えようとするストレスが強くある。

- 家庭内の変化:離婚や引っ越し、転勤など、生活環境の大きな変化についていけていない。

- 孤独感:共働きなどで親との時間が少なく、不安を感じやすい状況にある。

原因③身体的・精神的な不調に関する要因

- 朝だけ現れる体調不良:頭痛や腹痛など、自律神経の乱れによる症状がある。

- 心の疲れ:小児うつや適応障害など、まだ明確に診断されていない“心のサイン”である。

- 精神的エネルギーの不足:日々の小さなストレスが積み重なり、心が疲れている状態になっている。

原因④発達障害やHSP気質に関する要因

- 発達の特性による困りごと:たとえばASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などの特性により、集団生活で困難を感じやすい。

- 感覚過敏・環境への過敏反応:音やにおい、光などの刺激に敏感で、学校生活がつらく感じられる。

- HSP(とても敏感な子):小さな出来事に深く反応する傾向があり、日常の変化に大きなストレスを感じる。

年齢別・行き渋りのサインと保護者が気をつけたい対応ポイント

「行き渋り」は突然始まるわけではなく、多くの場合、お子さんは前もって小さなサインを出しています。ただし、それに気づくことは簡単ではなく、お子さん自身もうまく言葉にできないことが多いです。

そのため、何よりも大切なのは、お子さんの気持ちに耳を傾けることです。

「学校に行かせなきゃ」と焦る気持ちがあるかもしれませんが、まずは「この子はいま、何を感じているのだろう?」と想像してみることから始めてみましょう。

ここでは、年齢別に見られやすいサインと、保護者が心がけたい対応ポイントをご紹介します。こちらでご紹介するサインがすべてのお子さんに当てはまるわけではありませんが、一つの参考としていただければ幸いです。

幼稚園児・保育園児の行き渋りのサイン:分離不安や環境の変化に敏感

主なサイン

- 朝の身支度を嫌がる、泣いて登園を拒む

- 「ママといたい」と離れたがらない

- 登園後もしばらく泣き続ける

対応のポイント

- 「不安なんだね」「ママも少し寂しいよね」など、共感の気持ちを伝える

- ハグや“合言葉”など、安心できるお別れのルーティンを作る

- 週末はしっかりリラックスできる時間をつくる

幼いお子さんにとって環境の変化はとても大きな出来事です。安心できる毎日の習慣や、気持ちに寄り添う言葉がけが、少しずつ心の安定につながります。

小学生の行き渋りのサイン:学習・友人関係の不安が行動に表れる

主なサイン

- 朝だけ体調が悪くなる(頭痛・腹痛など)

- 登校準備に時間がかかる、ぼんやりして動きが鈍い

- 学校の話題を避けたり、突然泣き出したりする

対応のポイント

- 「どうしたの?」と問い詰めるよりも、「なにか困っていることあるかな?」とやさしく声をかける

- 学校と連携し、保健室登校など柔軟な対応策を相談

- お子さんが「話してよかった」と感じられる対話を心がける

この時期は、少しずつ自立が始まる一方で、周囲との関係や勉強の負担が心に影響を与えることも。プレッシャーを減らし、安心できる居場所を家庭の中に作ってあげることが大切です。

中学生の行き渋りのサイン:自己否定や進路不安、思春期などが影響することも

主なサイン

- 起きられない、準備しない、イライラ・無気力

- 食欲や睡眠の変化、スマホ依存傾向

- 話しかけると「別に」「うるさい」など拒絶的反応

対応のポイント

- 無理に言葉を引き出さず、「いつでも話していいよ」の姿勢

- スクールカウンセラーの紹介など第三者の介入を検討

- 時間をかけて信頼関係を保つ努力を続ける

この時期は、少しずつ自立が始まる一方で、周囲との関係や勉強の負担が心に影響を与えることもあります。「~しなければならない」という不安を減らし、安心できる居場所を家庭の中に作ってあげることが大切です。

高校生の行き渋りのサイン:将来不安やアイデンティティの揺らぎが影響

主なサイン

- 朝だけでなく、週単位での欠席が出てくる

- 成績や進路の話を避けるようになる

- 会話を拒んだり、部屋にこもる時間が増えたりする

対応のポイント

- 「将来どうするの?」ではなく、「今、何がしんどい?」に焦点をあてた会話を心がける

- 無理に登校させることよりも、まず生活リズムの見直しから始める

- オンライン相談や専門機関のサポートを活用することも選択肢に

高校生になると、心の中で「こうあるべき」と「本当の自分」の間で揺れ動くことが多くなります。自立心を尊重しつつ、ひとりでは抱えきれない気持ちに寄り添える存在でありたいですね。

お子さんの不登校・行き渋りに対して保護者ができる対応・避けたい言葉

お子さんが不登校や行き渋りの状態にあるとき、保護者としてどのように関わるかはとても大切です。お子さんの気持ちに寄り添いながら適切な言葉をかけることが、安心感や信頼感を育む一歩になります。

お子さんの将来について心配するあまり、きつい言い方や責めるような言い方になってしまったということもあります。お子さんの立場になって、どう捉えてしまうかを考えて見るのも一つの手ですが、原因が分からず、いつ頃から学校に行けるのかが分からないと不安で、余裕がなくなってしまうものです。

避けたい言葉を認識しておくと、別の言い回しを考えるのにも役立ちます。

ここでは、保護者ができるサポートと、できれば避けたい言葉がけの例を具体的にご紹介します。

①行き渋り・不登校は「甘え」ではないことを知る

「学校に行きたくない」という言葉は、怠けや甘えではなく、心の中にある不安やストレスが表に出たサインです。

過剰なプレッシャーや、うまく表現できないモヤモヤを抱えていることも少なくありません。

「甘えさせたらよくない」という考え方は誤解につながることもあり、まずはお子さんとの信頼関係を築くことが大切です。

かけたい言葉

- 「毎日、がんばってるの分かってるよ」

- 「今つらいんだね。話してくれてありがとう」

避けたい言葉

- 「甘えるな」

- 「そんなことで学校を休むの?」

- 「休んだらますます行けなくなるよ」

②解決を急がず、まずは「安心」を提供する

かけたい言葉

- 「無理に話さなくてもいいよ。でも、いつでも聞くからね」

- 「どうしたいか、一緒に考えてみようか」

避けたい言葉

- 「なんでそんなふうになるの?」(責める口調は避けましょう)

- 「自分のことは自分で考えなさい」

③無意識の一言が逆効果になることも。NGワードを知る

お子さんは、親の何気ない一言にも敏感に反応します。 比較や否定的な言葉は、お子さんの心に「自分はダメなんだ」と感じさせてしまうことがあります。

かけたい言葉

- 「あなたの気持ち、ちゃんと伝わってるよ」

- 「学校のこと、一緒に考えていこうね」

避けたい言葉

- 「みんなは行ってるのに」

- 「それってただの甘えじゃないの?」

- 「そんなことで休むの?」

- 「こんなことで将来どうするの?」

④学校とどのように連携していくかは、お子さんの様子を見ながら

最初のうちは、学校へ伝える際も深く事情を説明する必要はありません。 「体調不良です」と伝えるだけでも十分です。 保護者の方自身が信頼できる先生や担当者を見つけ、無理のない範囲で情報を共有していくことがポイントです。

かけたい言葉(学校への連絡例)

- 「今日は本人の気持ちを大事にして、お休みします」

- 「少し不安定な様子が見られるので、しばらく様子を見たいと思います」

避けたい言葉(お子さんが聞いている場面など)

- 「すみません、行かせられなくて…」

- 「授業や友達が嫌なのかもしれませんが、理由はよく分かりません」

※このような表現は、お子さん自身が「自分が悪いのかな」と感じてしまう可能性があります。

⑤保護者も頑張りすぎないことが、お子さんを支える力になる

お子さんを支えるためには、保護者の心の余裕も大切です。 不安や戸惑いを感じたときは、身近な人や専門家に相談することも、立派な行動です。

かけたい言葉(保護者自身へ)

- 「私も不安だな…誰かに話してみよう」

- 「完璧な親じゃなくて大丈夫」

避けたい言葉(自分を責めないで)

- 「私の育て方がいけなかったのかも…」

- 「もっと強く言っていれば、こんなことにはならなかったのに」

不登校・行き渋りの学校への相談方法と連携のポイント

お子さんの不登校や行き渋りに対して、学校とどのように関わるかはとても大切なポイントです。保護者と学校が協力し合うことで、お子さんが安心して過ごせる環境づくりが可能になります。

ここでは、学校との具体的な相談方法や連携の際に意識したいポイントをご紹介します。

①まずは「共有する」姿勢から

学校とのやりとりというと、「問題を報告しなければならない」と構えてしまうことがありますが、まずは日々の様子を「共有する」という気持ちで始めると、スムーズに話しやすくなります。

たとえば、こんな伝え方を

- 「最近、お子さんが朝になると不安そうな様子を見せています」

- 「登校前に泣いてしまう日が続いています」

こうした観察ベースの言葉がけは、学校側にとっても状況を正しく把握する助けになります。

相談先は担任の先生だけでなく、色々な方に相談することも視野に入れてください。

- 保健室の先生

- スクールカウンセラー

- 学年主任や教頭先生 など

複数の窓口を活用することで、より柔軟な支援につながることもあります。

②お子さんの様子を「一緒に考えたい」スタンスで

不登校や行き渋りの背景には、複数の要因が絡み合っていることが多く、学校だけ・家庭だけで解決するのが難しいこともあります。 大切なのは、どちらかが責任を負うのではなく、お子さんのために「一緒にできることを探していく」という協力的な姿勢です。

連携をスムーズに進めるための工夫

- 学校を責めるのではなく、パートナーとして協力をお願いする

- あらかじめお子さんの様子をメモしておくと、伝えたいことを整理しやすい

保護者と学校がしっかりと連携できることで、お子さん自身も「自分には見守ってくれる大人がいる」と感じやすくなります。

③お子さんが安心して過ごせる環境を考える

学校との連携によって、お子さんの状態に応じた柔軟な対応が可能になります。無理をさせず、少しずつ学校生活に慣れていける方法を一緒に考えていきましょう。

- 教室以外での過ごし方:保健室や別室での対応により、人目を避けて安心できる環境をつくる

- 登校時間の調整:午後からの登校、短時間の滞在など、少しずつ学校に慣れるサポート

- 専門家との連携:スクールカウンセラーとの面談、教育相談室など外部とのつながりを活用

- 外部支援機関との協力:教育委員会や適応指導教室などと連携することで、より専門的な支援を受けられる場合もあります

学校との連携は、保護者が「何とかしなきゃ」と一人で抱え込まずに済む大切な手段でもあります。

「話してよかった」「わかってもらえた」と感じられるような関係を築くことが、お子さんにとっての安心にもつながります。

焦らず、段階を踏みながら、少しずつでも「できること」を見つけていきましょう。

その積み重ねが、不登校・行き渋りの改善に向けた確かな一歩になります。

お子さんの不登校・行き渋りに悩んだら。AIAI VISITに相談してみませんか?

保護者の方も、不安の中で「どうにかしてあげたい」と一生懸命向き合ってこられたことと思います。

すぐに答えが見つからないこともありますが、大切なのは焦らず、お子さんの気持ちに寄り添い続けること。そして、必要なときには学校や専門家の力を借りながら、一緒に歩んでいくことです。

AIAI VISITではお子さんの特性に合わせたサポートをしっかり行っております。最近注目されているHSPなどの特性はわかりにくいことも多く、家庭内だけではなく日常を過ごす施設でも丁寧なケアが必要になることもあります。

ひとりで抱え込まなくても大丈夫です。学校だけでなく、他のサポート施設や専門家にも相談してみてはいかがでしょうか。