高等専門学校と高等専修学校の違いとは?メリット・デメリットや進学で後悔しないためのポイントを解説します!

COLUMN

中学校卒業後の進路選びは、お子さんの将来を左右する大切なステップです。特に発達に特性のあるお子さんの場合、その子に合った環境を選ぶことがより一層重要になります。この記事では、「高等専門学校(高専)」と「高等専修学校」という2つの専門的な教育機関について、それぞれの特徴や違い、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。お子さんの興味や得意なことを大切にしながら、後悔のない進路選択をするためのヒントをお届けします。

中学校卒業後の進路とは

中学校卒業後の選択は、子どもの将来を大きく左右する大切な分岐点となります。特に、発達の特性や支援が必要な子どもにとっては、進路選びがその後の成長に大きな影響を与えることがあります。進学先の種類や特徴を理解し、子どもの興味や適性に合った環境を見つけることが大切です。

中学校を卒業した後の進路には、全日制高校(高等学校)、定時制高校、通信制高校といった一般的な選択肢のほか、特別支援学校高等部や高等専門学校(高専)、高等専修学校など、さまざまな可能性があります。

それぞれの進路には特徴があり、子どもの個性や将来の目標によって適した進学先は異なります。たとえば、特別支援学校高等部では、個別の指導計画に基づいた教育が行われ、就労を見据えた実践的な学びが中心となります。

一方、高等専門学校や高等専修学校では、中学卒業後すぐに専門的な分野の学習に取り組むことができるという特徴があります。

進路を考える際には、学校の教育内容や修業年限だけでなく、卒業後の進路や資格取得の可能性、大学進学への道が開かれているかどうかなど、さまざまな観点から情報を集めておくことが大切です。

保護者の方が子どもの特性や希望を丁寧に受け止めながら、一緒に考え、話し合いを重ねることで、納得感のある進路選択につながります。

高等専門学校とは

高等専門学校(通称「高専」)は、理工系の専門分野に関心のある子どもが、中学校卒業後から一貫して専門的な学びに取り組める教育機関です。ここでは、高専の基本情報や高校との違い、どのようなお子さんに向いているかなどを詳しく説明していきます。

高等専門学校の基本情報

高等専門学校は、工業や技術分野に興味がある子どもが、5年間の一貫した専門教育を通じて、実践的なスキルを身につけられる学びの場です。高等専門学校の目的は実践的で創造的な技術者(エンジニア)を養成することにあります。

高等専門学校(通称「高専」)は、中学校卒業後に入学できる5年制(商船学科は5年6か月)の高等教育機関で、全国に58校(令和5年時点)あります。主に理工系や商船系の分野に特化しており、実践的な技術者の育成を目的としています。

高専を卒業すると「準学士」という称号が与えられ、さらに専攻科に進学すれば、学士の学位を取得する道も開かれています。

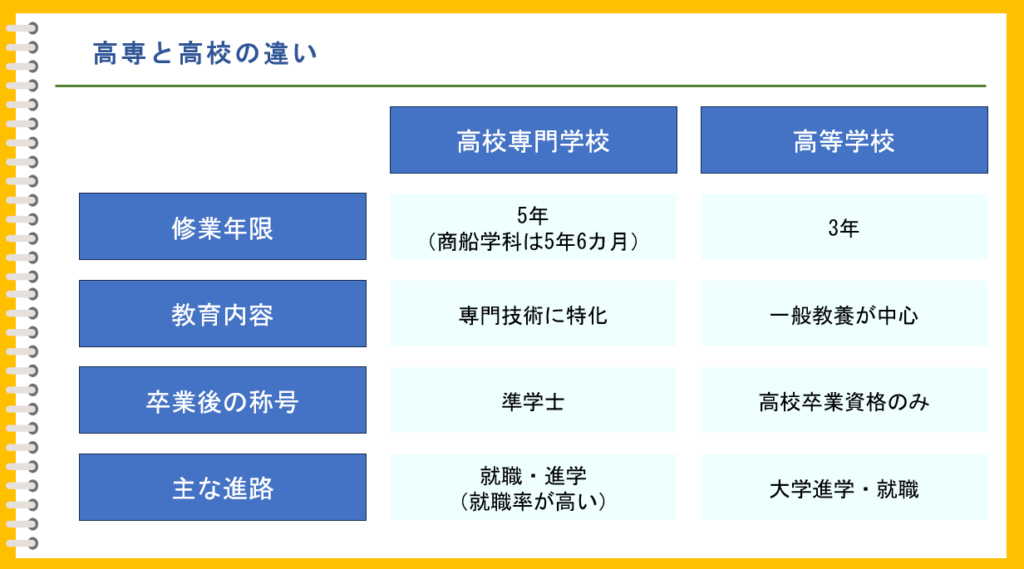

高校との違い

高校との大きな違いとしては、就業期間と卒業後の進路になります。高校は3年間であるのに対して、高専は5年間となっており、そのため卒業時の年齢は20歳になります。

また、卒業後の進路としては進学ではなく就職を選ぶ生徒が多いです。

高等専門学校に向いている子どもの特徴

理系的な思考が得意な子:数学や理科だけでなく、論理的に考えるのが得意な子に向いています。

好きなことに集中できる子:プログラミングやものづくりなど、好きな分野に没頭できる子にはぴったりの環境です。

実験や工作が好きな子:手を動かしながら学ぶことが楽しいと感じる子に適しています。

早いうちから専門的な学びに関心がある子:将来の職業を意識して、早くから専門分野に取り組みたいという思いを持つ子に向いています。

高等専修学校とは

高等専修学校は、職業に直結した知識や技能を身につけたいと考える子どもにとって、実践的な学びができる進路のひとつです。この章では、高等専修学校の仕組みや特徴、どんな子どもに合っているのかを解説していきます。

高等専修学校の基本情報

高等専修学校は、専修学校の中の高等課程に当たります。専修学校の中には高等課程、専門課程、一般課程があります。高等専修学校の目的は職業に直結する専門知識や技能を身につけることです。

実践的な職業教育を中心に、子ども一人ひとりの興味や適性に応じた専門分野を選んで学べる教育機関です。柔軟な学習スタイルで、多様な将来設計に対応できます。

高等専修学校は、中学卒業後に入学できる1〜3年制(多くは3年)の専門教育機関で、全国に約400校(令和4年度は396校)あります。学べる分野は非常に幅広く、工業・医療・美容・服飾・福祉など、8つの選択肢の中から選ぶことができます。

3年制の高等専修学校であれば、高校卒業と同等の資格が得られる場合も多く、大学や専門学校への進学も可能です。通信制高校と連携し、同時に高校卒業資格を取得できる学校もあります。

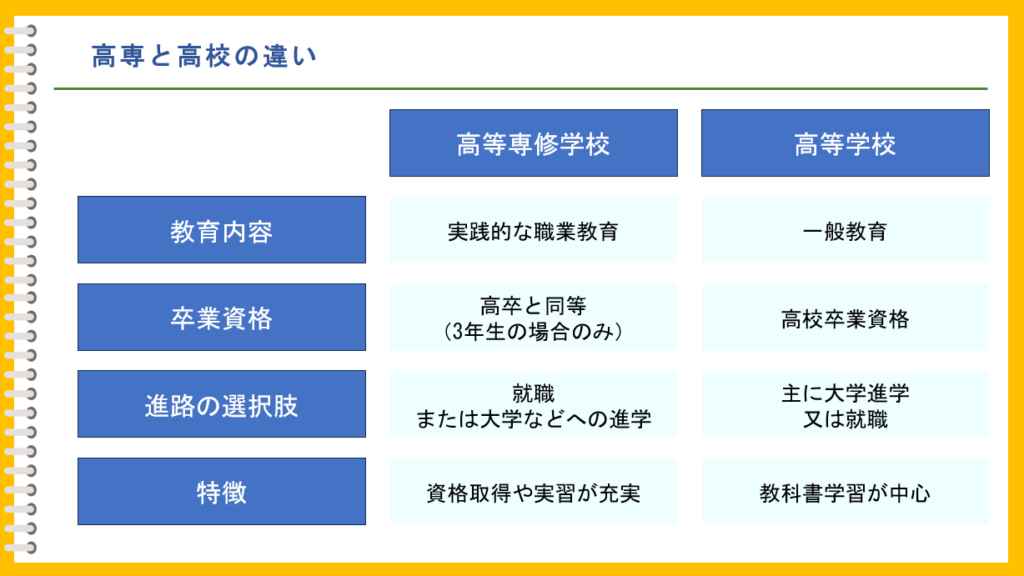

高校との違い

高等専修学校と高校では教育目的が違い、高等専修学校では特定の職業技能の習得に重点を置いていますが、高校では一般教養の習得となっています。

また、高等専修学校の方が少人数制で、ここに通う生徒のうち約25%が支援を必要とする子供です。また、近頃は不登校の子どもたちのセーフティーネットとしても注目されています。

高等専修学校に向いている子どもの特徴

- 実践的に学ぶのが好きな子:座学よりも体験的な学びを通じて成長したい子に向いています。

- 特定の職業に関心がある子:調理、看護、美容など、明確な興味を持っている子に適しています。

- 資格取得に意欲がある子:将来に役立つ資格を早い段階で取りたいという意欲を持つ子におすすめです。

- 一般的な学校生活になじめなかった子:柔軟なカリキュラムや少人数制など、個々のスタイルに合わせた学びが可能な学校もあります。

高等専門学校や高等専修学校、その他の教育機関の違いをおさらい

高等専門学校(高専)と高等専修学校は、いずれも中学校卒業後に進学できる専門的な教育機関ですが、その性質や目的には大きな違いがあります。 高等専門学校は、学校教育法第1条に基づく「一条校」であり、5年制の高等教育機関です。専門的な学芸を深く教授し、職業に必要な能力を育成することを目的としています。 高等専修学校は、学校教育法第124条に基づく「専修学校」の一種であり、中等教育機関に分類されます。職業や実生活に必要な能力を育成し、教養の向上を図ることを目的としています。

| 比較項目 | 高等専門学校(高専) | 高等専修学校 | 高等学校(全日制) | 専門学校 |

|---|---|---|---|---|

| 目的 | 実践的・創造的技術者(エンジニア)を養成すること | 職業に直結する専門知識や技能を身につけること | 基礎的な学力と社会性を養うこと | 特定の職業や技術に関する専門的な教育を行い、即戦力となる人材を育成すること |

| 進学できる人 | 中学校卒業者 | 中学校卒業者 | 中学校卒業者 | 高等学校卒業者 |

| 進学方法 | 入学試験 | 入学試験 | 入学試験 | 入学試験 |

| 修学年数 | 5年(商船学科は5年6ヶ月) | 1年〜5年(多くの場合は3年) | 3年 | 1年〜4年(多くの場合は2年) |

| 学校数 | 約60校 | 約400校 | 約4,900校 | 約2,800校 |

| 教育内容 | 工業や商船などの専門分野の理論と実践を融合した教育 | 工業、農業、医療、商業実務、服飾・家政、文化・教養などの専門分野 | 普通科目(国語、数学、理科、社会、英語など) | 工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、商業実務、服飾・家政、文化・教養などの専門分野 |

| 卒業後に取得可能な学位 | 準学士(本科卒業時) 学士(専攻科修了時) | 高等学校卒業資格(技能連携校の場合に限る) | 高等学校卒業資格 | 専門士(2年以上の課程修了時) 高度専門士(4年以上の課程修了時) |

高等専門学校と高等専修学校のメリット・デメリット

高等専門学校と高等専修学校の概要や高校との違いについてお話ししました。子どもの特性に合わせて学校を選択するのも重要ですが、学校を卒業した後どのような道に進んでいきたいかによって、行きたい学校は変わってくると思います。

ここでは、それぞれの学校のメリットとデメリットについてお話しします。

高等専門学校のメリット

好きなことに早くから集中できる

高専では中学校卒業後すぐに、理工系の専門分野を学び始めることができます。興味のある分野に早くから触れることで、「好き」を深めながら学びを続けられる環境が整っています。

就職率が高く、実績も豊富

企業との連携や実習制度が充実していることから、特に国立高専では就職率がほぼ100%と非常に高く、多くの卒業生が社会で活躍しています。

進学のチャンスも確保されている

高専卒業後は大学への編入制度があり、さらに専攻科を修了することで学士号を取得する道も開かれています。将来的に学びを深めたいと考えるお子さんにとっても、選択肢は広がっています。

高等専門学校のデメリット

文系や他分野への変更がしにくいことも

高専は理工系に特化しているため、在学中に文系分野や他の分野へ興味が移った場合、進路変更にハードルを感じる方もいます。柔軟な対応が難しい場面もあるため、事前にしっかりと情報収集しておくことが大切です。

専門的な内容についていくのが大変な場合も

学びの内容は高校より専門性が高く、学業の難しさを感じるお子さんもいます。留年の可能性があることも踏まえ、学習に不安がある場合は、学校の支援体制について早めに確認しておくと安心です。

文系大学を目指すには工夫が必要

理系中心のカリキュラムとなっているため、文系の大学進学を目指す場合は、独自に受験対策を進めていく必要があります。将来の進路を見据えて、柔軟な学びの機会を確保しておくとよいでしょう。

高等専修学校のメリット

職業に直結する学びができる

美容、調理、介護など、実際の職業に直結する分野を専門的に学ぶことができ、将来の目標を明確に持ちやすくなります。実習や実務経験も豊富に取り入れられており、実践的な力を育てられます。

資格取得をめざせる

国家資格や業界認定の資格取得を目指したカリキュラムが整っており、卒業後の就職活動でも大きな強みとなります。

少人数制で手厚いサポートも

多くの高等専修学校は比較的小規模な体制となっており、生徒一人ひとりへのきめ細かなサポートが受けやすい傾向があります。学習面や生活面でも個別の対応が期待できる場合があります。

進学の道も選べる

文部科学大臣が認定した高等専修学校では、高校卒業と同等の資格が得られ、大学や専門学校への進学も可能です。将来の進路が限定されすぎないのも安心できるポイントです。

高等専修学校のデメリット

支援体制に差があることも

学校によっては支援体制が十分でない場合もあります。特に、学習や生活に不安のあるお子さんの場合には、個別対応が可能かどうか、事前の相談をおすすめします。

分野が合わなかったときの対応が難しい

入学時から専門分野を決めるため、「自分に合っていないかも…」と感じた場合でも、変更が難しいことがあります。将来的な興味の変化も視野に入れて選ぶことが大切です。

基礎教科の学習が少ない傾向も

専門分野に重点を置いているため、国語や数学といった一般教科の学習時間が少なめになることがあります。学力面でのバランスに不安がある場合は、補習などのサポート体制を確認しておくと安心です。

社会的な認知度に差がある場合も

高等専修学校は、その名称や制度が一般にあまり知られていないことがあります。進路選択の際には、高校卒業資格の有無や、大学入学資格が得られるかどうかといった点をしっかり確認することが大切です。

発達障害のある子どもの進路を考える時のポイント

それぞれの学校の特徴を理解した上で、何より重要視したいのはお子さんたちの特性です。とくに発達に特性のあるお子さんであれば、その子らしさを大切にしながら、本人の意思も尊重しながら進路を決めていくことが重要です。

①まずは子どもの特性を理解する

進路選びの出発点は、お子さんの特性を正しく理解することです。

発達に特性があるお子さんには、ASD(自閉スペクトラム症)の「こだわりの強さ」、ADHDの「集中の波」、LD(学習障害)の「得意・不得意の差」など、さまざまな傾向があります。

ただし、診断名だけではなく、日常生活の中での様子や得意なことから「その子らしさ」を見つけることが大切です。

例えば、「視覚で情報を捉えるのが得意」「手を使った作業が好き」といったお子さんの強みに注目すると、進路の方向性が見えてくることもあります。家庭での過ごし方や興味のあることも、大切なヒントになります。

②子どもの意思を尊重する

進路は、お子さんの「これから」に関わる選択。だからこそ、本人の気持ちを大切にしたいですね。

特性によって自分の思いを言葉で伝えるのが難しいお子さんもいます。そのような場合には、進路の選択肢を写真やイラストで「見える化」したり、ロールプレイングを取り入れて気持ちを引き出す方法が効果的です。

もし現実的に難しい選択肢があっても、頭ごなしに否定するのではなく、専門家と一緒に情報を整理し、本人が納得できる形で説明していくと、安心感につながります。

③子どもの興味・関心や得意・不得意に合った学習スタイルを考える

お子さんが「楽しい」「わかる」と感じられる学び方を見つけることが、進路選びではとても大切です。

例えば理論的に考えるのが好きなら高等専門学校で工学などを学ぶのが良いかもしれませんし、自分のペースで学ぶことを重視するなら通信制の高校にするという方法もあります。

また、見学や体験の際には、「教室の明るさ」「音の環境」「授業の進み方」など、感覚面の負担にも注意を向けましょう。例えば、触覚過敏のあるお子さんには、制服や実習服の素材まで配慮できる学校が安心です。

④学校の支援体制や合理的配慮の有無をチェックする

進学先の支援体制は、学びやすさ・安心感に大きく影響します。あらかじめ確認しておくと安心です。

例えば、以下のポイントをチェックしてみてください。

- 個別の教育支援計画(IEP)が作成されているか

- 特別支援教育コーディネーターが在籍しているか

- 試験時の時間延長や課題の代替など、合理的配慮の実績があるか

- 感覚過敏への対応(静かな休憩スペースなど)が整っているか

国立高専では、障害学生支援室を設置している場合もあり、高等専修学校では職業訓練と並行した支援が行われることもあります。

⑤進路変更の可能性や卒業後の進路を考慮に入れる

「今」だけでなく、「この先」の可能性を広げておくことも大切です。

例えば高等専門学校は専門性が高いため、途中での転校や進路変更が難しいこともあります。あらかじめ通信制高校との併用など、柔軟なプランも視野に入れておくと安心です。

高等専修学校では、卒業後に提携先の専門学校へ進学できる制度や、企業との連携による就職支援も行われています。

学校を卒業した後、どのような道を選択できる状態にしておくかという点もしっかり考えることが大切です。

⑥現在在籍している学校や支援機関に相談する

進路を決めるにあたり、何から考えて良いかわからないなど途方に暮れてしまうこともあるでしょう。そんな時は、一人で悩まず、周囲のサポートを活用して一緒に考えていくことが大切です。

例えば以下のような相談先を訪れて、話を聞いてみるのもおすすめです。

- 学校内:特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、進路指導の先生

- 医療機関:児童精神科医、臨床心理士

- 行政サービス:発達障害者支援センター、就労移行支援事業所

- 民間団体:発達障害専門の進路相談機関、塾など

中学校の進路指導部では、地域の特別支援教育の連携ネットワークを通じて、最新の進学・就職情報を把握しています。複数の立場の専門家と連携しながら、「お子さんらしい将来」を一緒に描いていきましょう。

子どもの進学先に迷ったら。AIAI VISITに相談してみませんか?

高等専門学校と高等専修学校は、どちらも中学校卒業後に専門的な学びをスタートできる貴重な選択肢です。しかし、学べる分野や学習スタイル、卒業後の進路の幅などに違いがあるため、どの道が合っているかはお子さん一人ひとりで異なります。大切なのは、お子さんの特性や興味、将来への希望を丁寧に見つめながら、無理のない形で選択肢を広げていくことです。必要に応じて学校や専門機関のサポートを受けながら、安心して前に進める道を一緒に探していきましょう。

AIAI VISITでは豊富な経験を持ったスタッフが一人ひとりのお子さんの特性を丁寧に捉え、お子さんに合ったサポートを心がけています。お子さんの進路で迷っていたり、不安を感じたときはお気軽にご相談ください。